Tesis IHA defendidas

Doctores IHA de las Escuelas de Doctorado Universitat Jaume I y Universitat València

En esta sección de nuestra web puedes ver las tesis doctorales que han defendido los miembros IHA. Actualmente, el Grupo tienen tesis en proceso de elaboración por lo que la sección se irá actualizando constantemente a medida que tales tesis sean defendidas.

Ordenadas de forma descendente, desde la fecha más reciente hasta la más antigua. Pulsa el botón que te interese para visualizar directamente las tesis defendidas ese año.

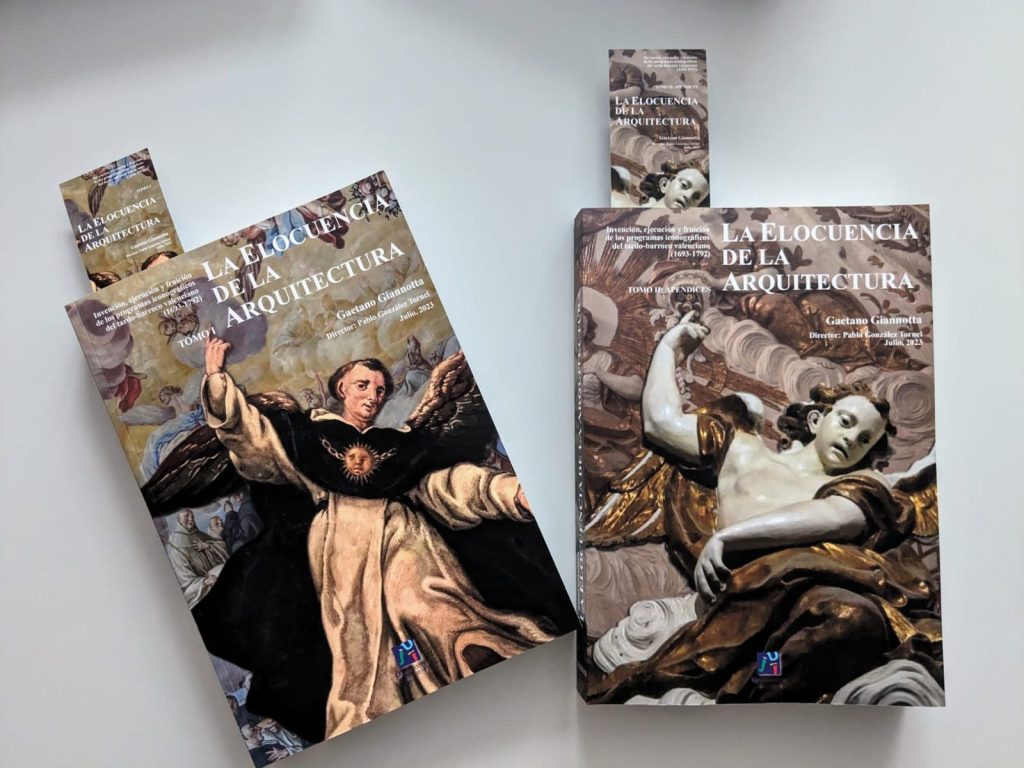

La elocuencia de la arquitectura. Invención, ejecución y fruición de los programas iconográficos del tardo-barroco valenciano (1693 - 1792)

Director: Pablo González Tornel

Fecha de defensa: 18/09/2023

Resumen:

Entre 1693 y 1792 las superficies de los templos y palacios del territorio valenciano fueron sometidas a las necesidades del mensaje que se procuró transmitir a través de ellos. Se convirtieron, pues, en meros soportes para discursos de carácter visual que, como sus homólogos retóricos, fueron el resultado de la invención de los contenidos y tipos iconográficos, de la disposición en el espacio mediante técnicas inusitadas y de la transmisión al público. La presente tesis doctoral pretende analizar estos fenómenos, cuyo desarrollo cronológico protagoniza los cinco capítulos que componen el primer tomo. El segundo está compuesto por dos apéndices: el iconográfico, en el cual los conjuntos decorativos más destacados de este estudio se analizan según el método iconográfico, y el apéndice documental, donde se transcriben doce documentos inéditos.

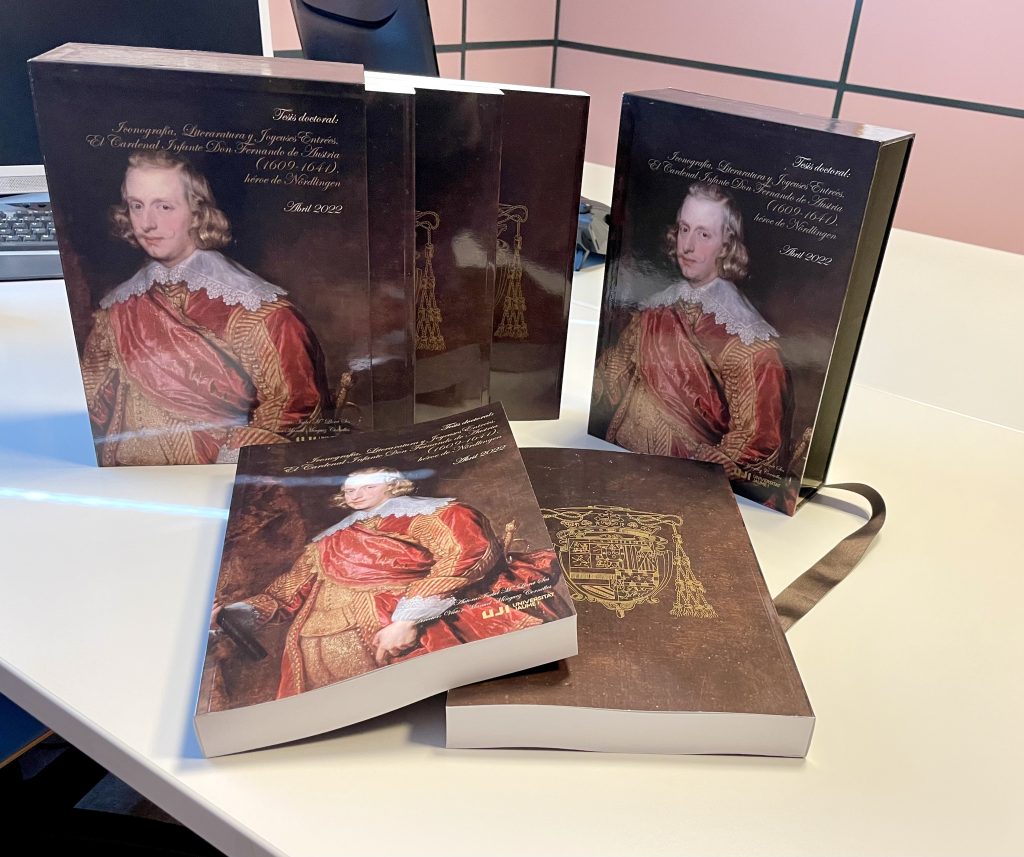

Iconografía, Literatura y Joyeuses Entrées. El Cardenal Infante Don Fernando de Austria (1609-1641), héroe de Nördlinguen.

Director: Víctor Manuel Mínguez Cornelles

Fecha de defensa: 31/05/2022

Resumen:

Iconografía, literatura y Joyeuses Entrées. El Cardenal Infante Don Fernando de Austria (1609-1641), héroe de Nördlingen surge para llenar un vacío importante en los estudios iconográficos, librarios, de las entradas triunfales, de las Joyeuses Entrées y de las exequias fúnebres del Cardenal Infante.

Esta investigación se presenta en dos TOMOS. En el primero de ellos se recoge el texto escrito, mientras que el segundo se conforma como un catálogo de imágenes organizado en siete capítulos del mismo modo que el primero, de manera que ambos se encuentran entrelazados. Así pues, cada imagen del TOMO II está asociada a un pie de página del TOMO I, cuyas imágenes son diferentes de las del tomo II y conforman a su vez un catálogo independiente y tienen su propio índice al final del tomo I. Además, se aporta la relación de los libros de su biblioteca tanto de saberes como de trabajo, las relaciones de los libros de fiesta, cánticos y poesías dedicadas, las diferentes ediciones del libro del viaje escrito por su ayuda de cámara Diego Aedo y Gallart El Memorable y Glorioso viaje del Infante Cardenal don Fernando de Austria (Bruselas, 1635), las relaciones de la batalla de Nördlingen, las poesías y las obras de teatro que se realizaron por la conmemoración de tan ansiada victoria y su testamento junto con los libros post mortem, todo ello también vinculado al TOMO I.

Cuando se intenta llegar a la figura de Don Fernando de Austria, esta se muestra escurridiza y la imagen que prevalece en la memoria colectiva al nombrar al hermano del rey Planeta se asocia al héroe de la batalla de Nördlingen dentro del contexto bélico de la Guerra de los Treinta Años. Todo ello se debe en gran medida a la historiografía, la cual se ha encargado de recoger esta figura desde la vertiente militar, dejando de lado otras facetas claves para entender quién fue realmente Don Fernando de Austria. En este sentido, el Cardenal Infante Don Fernando de Austria constituye una de las figuras históricas más poliédricas del linaje Habsbúrgico pues fue Infante, Arzobispo de Toledo y Cardenal de Santa María in Portico, Gobernador y Capitán General de los Tercios de Flandes. Todo ello compone ese amplio puzle que conforma la imagen de este gran personaje histórico. Asimismo, fue un gran bibliófilo, amante de las artes y las letras y poseía en Madrid y en Bruselas dos corpus librarios importantes. Ambos han desaparecido, no existe ningún resto de los inventarios, tan solo quedan vagas referencias en algunas cartas y posteriores estudios.

Igualmente, existen dos grandes corpus de cartas del Infante. Uno de ellos se centra más en el ámbito “privado” entre él y su hermano que corresponde a los años 1633 y 1634 catalogado en el Archivo del Duque de Medinacelli en Toledo. El otro es de carácter bélico y aparece disperso entre los Archivos de Simancas y Bruselas junto con otro, propiedad de John Elliott, entre el Infante y el Conde Duque de Olivares recientemente publicado en la monografía Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares. Correspondencia con el Cardenal Infante don Fernando (1635-1641) (Madrid, 2021).

La tesis que a continuación se presenta intenta responder a dos preguntas principalmente: ¿quién fue Don Fernando de Austria? y ¿cómo se mostró al mundo? Esta figura que ha llamado la atención a los historiadores desde su punto de vista militar, precisa de un importante estudio que abarque y reúna su imagen desde la vertiente Habsbúrgica. Para ello, se ha partido de la construcción de su imagen desde la más tierna edad, incluso en esos momentos en los círculos cortesanos más íntimos se consideraba que era el único que había heredado las mismas aptitudes que su antepasado el emperador Carlos V, tal y como se desprende de la dedicatoria del libro de Francisco Pérez Carrillo, capellán de Felipe III, Vía Sacra, Exercisios espirituales y el arte de buen morir (Madrid, 1619)

En este sentido, se puede asegurar que hubo un Infante Fernando de Austria, educado entre los gruesos muros cortesanos del Real Alcázar de Madrid con el “ánimo belicoso” e inclinación a las artes marciales, reflejado en las pinturas de Bartolomé González. Fue a partir de esos momentos donde comienza ese gran abanico iconográfico, desde la maiestas contenida del “ethos gonzaleño” en el que aparece rodeado del aparato regio.

Hubo un Infante Cardenal que gustaba de la poesía, el arte y las tertulias literarias, el teatro, los textos filosóficos y pedía que le imprimieran y dedicaran los sermones que escuchaba. Durante este primer periodo madrileño comprendido entre 1609-1632, se observa un importante cambio iconográfico, pues son varios los pinceles que construyen su imagen: Bartolomé González, Rodrigo de Villandrando, Juan Bautista Maino, Andrés López Polanco, Rubens y Velázquez. Se observa poco a poco como la pincelada adquirió soltura, fuerza, expresión y naturalidad, trasladándose desde los interiores oscuros del Alcázar a los exteriores cinegéticos tan queridos y añorados por Don Fernando, iluminados por el cielo azul plomizo de la sierra madrileña, marcados por el “pathos velazqueño”, para liberar la personalidad de nuestro protagonista con su majestuosa pincelada, emulando a través de ella el Princeps Habsburgensis Militiae que habitaba en su interior, dispuesto a enfrentar la batalla contra las Provincias Unidas, mostrando al Capitán General que luchaba por salir al exterior.

Hubo un Cardenal Infante Gobernador y Capitán de los Tercios de Flandes que viajó hasta su destino recogido en el libro de Diego Aedo y Gallart El memorable y glorioso viaje del Infante Cardenal D. Fernando de Austria (Amberes, 1635), emulando el Felicissimo Viaje del muy alto y muy poderoso Don Phelippe… (Amberes, 1552) de Iuan Christoual Calvete de Estrella de su abuelo Felipe II, siendo recibido en Génova y en Milán. En este trayecto, venció a todo el ejército sueco en Nördlingen. Debido a ello, fue recibido como un héroe con magnas Joyeuses Entrées en Lovaina, Bruselas, Malinas, Brujas, Gante y Amberes, rememorando a su bisabuelo el Emperador Carlos V.

Van Dyck inmortalizó la elegancia del Gobernador que alcanzó Flandes, mientras que Rubens construyó la imagen del héroe con su pincelada nerviosa, colorista, creativa y majestuosa. Fue Gaspar de Crayer el que más veces lo retrató de forma ecuestre, dando a conocer a través de las tonalidades suaves de su paleta la “gracia y majestad” de Don Fernando. Crayer mostró al mismo tiempo la fuerza de la política militar cristiana de la Monarquía Hispánica y recreó en una arcadia ideal al último caballero cristiano, conformando todo ello el gran corpus bélico de Don Fernando de Austria, convirtiéndolo en una imagen ideal, moralizada, eterna y platónica.

Esta gloriosa vida terminó siete años después de llegar a Flandes (1634-1641). Su corto periodo de gobernación no le dejó ejercer adecuadamente su cargo, los diferentes avatares bélicos le arrastraron durante estos siete años que permaneció al frente del ejército y terminaron por minar su delicada salud. Su cuerpo fue trasladado, como si de una reliquia se tratase, en el año 1643 desde Bruselas, donde permanecía enterrado, hasta el Real Monasterio de El Escorial. Sus restos mortales reposan en el Panteón de los Infantes.

La cerámica de la monarquía española: uso y coleccionismo en la casa de Austria (1516-1700).

Director: Inmaculada Rodríguez Moya

Fecha de defensa: 11/03/2022

Resumen:

La presente tesis doctoral se centra en el estudio de la cerámica y la porcelana, concretamente la que la casa de Austria coleccionó, promovió y empleó tanto a nivel funcional como de representación desde el reinado de Carlos V hasta la muerte de Carlos II. El objetivo principal de esta investigación es poner en valor el patrimonio cerámico español áulico de los siglos XVI y XVII, y contribuir al reconocimiento de la cerámica como un arte suntuario de primer orden.

El aprecio que se generó por la porcelana llegada de Oriente ha quedado demostrada en el destacado número de piezas que viajaron en el interior de los galeones que comunicaron Manila y Sevilla, y en las carracas portuguesas que desembarcaron en la ciudad de Lisboa. Su influencia fue tan notoria que los talleres de los virreinatos americanos y los europeos iniciaron una fabricación de piezas de marcada estética oriental que colmaron las casas de las altas esferas de la sociedad. Entre todos ellos la realeza evidenció su aprecio por el material cerámico a través de su uso y coleccionismo durante la época que nos ocupa. Por un lado, porque fue utilizado en las arquitecturas áulicas para revestir sus interiores con azulejos de gran calidad y variedad artística. Sobre los zócalos se plasmaron elementos geométricos y vegetales, pero también sirvieron de soporte para representaciones solicitadas por la realeza y de cargado significado simbólico. Su uso no solamente se asoció a la arquitectura regia, pues con loza fina y porcelana se moldearon fastuosas piezas, como servicios de mesa para los banquetes de festividades, elementos ornamentales en los ceremoniales regios y decoraciones para las estructuras efímeras. Su prestigio fue tan relevante que los reyes y reinas, príncipes, infantes e infantas, reunieron un destacado acervo de estas piezas en sus colecciones privadas, como ha quedado registrado en los diferentes inventarios donde se incluyeron todas sus pertenencias.

Asimismo, el uso de la cerámica como regalo y el empleo del material en las diversas celebraciones promovidas por iniciativa regia, son de vital importancia para poner en valor esta producción artística. Por ello, la presente investigación analiza la documentación en la que se refleja cómo los Austrias recurrieron a los agasajos realizados con barro cocido para colmar de presentes en las recepciones organizadas para fines diversos, así como para remitirlos a las cortes europeas para diferentes propósitos, pero siempre con la solemnidad de tratarse de un presente regio. En sentido opuesto, también muchos de ellos recorrerán Europa y serán recibidos en la corte madrileña por los monarcas españoles, lo que pone de manifiesto su aprecio hacia nuestro material de estudio.

En definitiva, este trabajo de investigación proporciona una visión donde se expone el valor del azulejo como elemento embellecedor de las arquitecturas de los Austrias, así como el barro cocido, la loza fina y la porcelana como objeto utilitario, regalo regio y componente ornamental en sus reales casas. Para llevarlo a cabo se ha procedido al estudio de la documentación histórica conservada y originada por diferentes motivos como las cédulas y libros de paso, los inventarios post morten, las almodemas o los registros de control de la casa real, al igual que la correspondencia entre las cortes europeas entre otros. Junto a esta documentación escrita ha sido de vital importancia la interpretación de las cerámicas plasmadas en las pinturas de los siglos XVI y XVII, ya que nos ha permitido entender el objeto de estudio en sus aspectos materiales, su uso y su gran diversidad de pastas y formas, así como la decoración que se aplicó sobre las piezas desaparecidas en la actualidad.

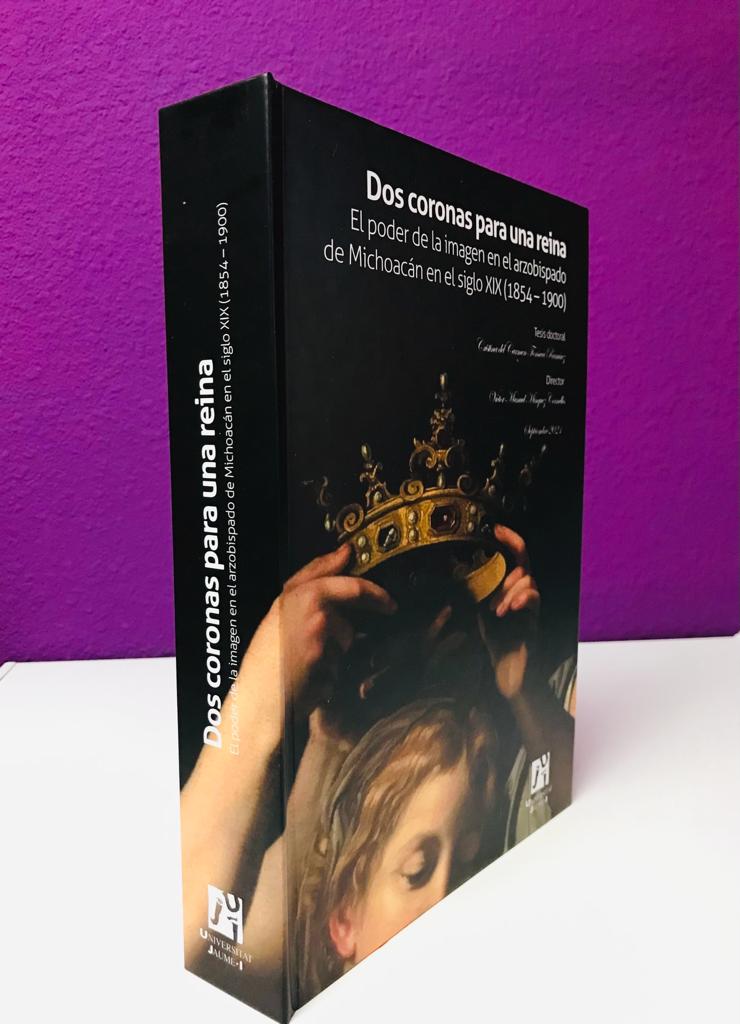

Dos coronas para una reina: el poder de la imagen en el arzobispado de Michoacán en el siglo XIX (1854 – 1900).

Director: Víctor Mínguez Cornelles

Fecha de defensa: 22/11/2021

Resumen:

Tras los diversos movimientos liberales que acontecieron desde finales del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, tanto en Europa como América, la Iglesia católica trató de rearmarse para combatir desde el púlpito toda la ideología liberal y racionalista que acabó triunfando con la creación de los Estados naciones.

En este sentido, nuestro objetivo central ha sido plantear, de lo general a lo particular, las diversas estrategias que el papado y la jerarquía eclesiástica llevaron a cabo para seguir teniendo altos niveles de popularidad y fidelidad entre la población católica europea, así como la americana. Siendo una de las más importantes de esta reforma eclesiástica o “romanización”, la construcción de un devocional renovado en el cual la imagen de la Inmaculada Concepción se convirtió en el símbolo de rearme y de unión de una Iglesia “triunfante”.

El proceso de romanización en América Latina durante los pontificados de Pio IX y de León XIII tuvo como fin el realizar un reacomodo de sus propias estructuras, ponderando la autoridad de la jerarquía romana y del papado frente al poder que ejercía el clero nacional. En el caso de México, este proceso dio como resultado una fuerte división interna de la jerarquía eclesiástica local, aglutinándose en dos bandos –romanos vs locales– y derivando en graves polarizaciones entre los grupos, problemática que se extrapoló a las devociones marianas más representativas de cada facción. De esta manera, estudiamos y analizamos cómo la reinvención de tres importantes y muy antiguas advocaciones marianas, la Virgen de la Esperanza de Jacona, la Virgen de Guadalupe y la Virgen de la Salud de Pátzcuaro, se convirtieron en armas de lucha entre las dos facciones de la clerecía mexicana, siendo su culto y, sobre todo, su coronación pontificia, el escenario perfecto para demostrar su poder político, económico y de convencimiento de las clases populares y obreras en dicha contienda por la supremacía del poder religioso en México.

Este análisis ha partido tanto desde la vertiente social y política como desde la iconográfica y artística. Con ello hemos tratado de conjuntar una visión cultural amplia que conjuntara por una parte las causalidades históricas sociales y políticas y por otra su plasmación en las artes visuales.

Palabras clave: Coronaciones pontificias, Romanización, Arzobispado de Michoacán, México siglo XIX, Virgen de la Esperanza Jacona, Virgen de la Salud Pátzcuaro.

La promoción artística en la España Alfonsina: El marqués de Campo como promotor, mecenas y coleccionista de Arte.

Director: Víctor Mínguez Cornelles

Fecha de defensa: 7/10/2021

Resumen:

La presente tesis doctoral analiza la figura de José Campo Pérez, marqués de Campo, en relación con la promoción arquitectónica, el mecenazgo de artistas y el coleccionismo de obras de arte.

Se propone la hipótesis de considerar al marqués de Campo como uno de los promotores, mecenas y coleccionistas importantes de la segunda mitad del siglo XIX, coincidiendo sobre todo con los años de vida del rey Alfonso XII, desde 1857 a 1885, y unos años más hasta su propia muerte en 1889.

En esta investigación se ha aplicado el método sociocultural y el método iconográfico, para conectar toda la actividad de José Campo relacionada con el arte con el entorno social, económico y cultural en el que se desarrollaba su vida y se ha realizado un análisis iconográfico e iconológico de las imágenes encontradas relacionadas con esas actividades. Además, se ha producido un análisis pormenorizado de todas las fuentes documentales y una lectura integrativa de la bibliografía utilizada.

Tras este proceso se ha demostrado que el marqués de Campo no sólo fue un burgués ennoblecido por Alfonso XII que supo aprovechar su posición para avanzar social, económica y políticamente, sino que el arte formaba una parte muy importante de su vida, y dedicó parte de ella a promocionar obras arquitectónicas, ser mecenas de artistas y reunir una gran colección de obras de arte que decoraban todas las estancias de sus palacios y residencias. Demostrando así que el marqués de Campo está a la altura de otros coleccionistas como el marqués de Salamanca o Lázaro Galdiano.

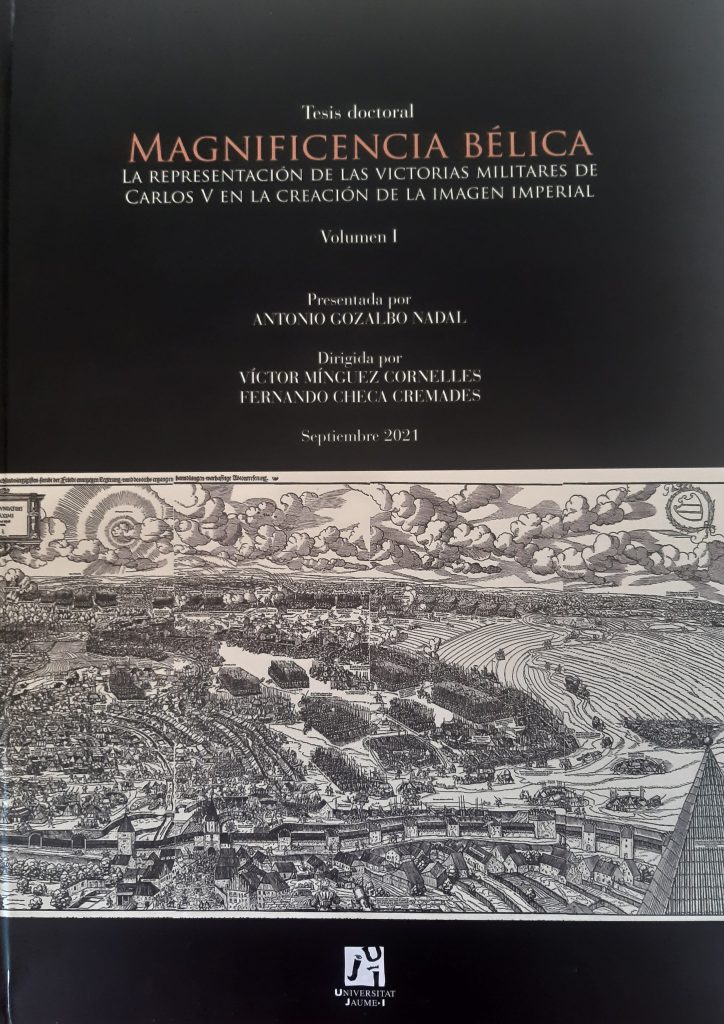

Magnificencia bélica. La representación de las victorias militares de Carlos V en la creación de la imagen imperial.

Director: Víctor Mínguez Cornelles

Fecha de defensa: 29/09/2021

Resumen:

La presente tesis doctoral pretende acercarse al conjunto de obras artísticas que derivaron de las victorias militares del emperador Carlos V, al considerarlas hito clave en la definición de su imagen de poder. Estas creaciones destacan por su gran abundancia y calidad general, de forma que hemos acotado nuestra propuesta a partir de un eje definido por cuatro grandes choques bélicos: la batalla de Pavía frente al monarca francés Francisco I (1525); el fracasado asedio otomano de Viena en 1529, así como la consiguiente campaña danubiana de 1532; la Jornada de Túnez contra el corsario Barbarroja (1535); y la Guerra de Alemania frente a los príncipes protestantes, que culminaría con la batalla de Mühlberg (1547).

Las primeras acciones referidas -Pavía y el enfrentamiento contra Solimán el Magnífico en Centroeuropa- coinciden con una fase inicial en la concreción de la iconografía carolina aún bastante difuminada, muy vinculada con las tradiciones caballerescas borgoñonas y con el énfasis culto y pacifista de raíz erasmista. La consecución de estas victorias y de la coronación imperial en 1530 propiciaría el paso hacia unas formas visuales más autoritarias, en las que la lección del manierismo clasicista italiano fue cobrando importancia. La culminación de este proceso lo representó la campaña africana de 1535, cuyos paralelismos anticuarios facilitaron el estallido de un potente programa plástico all’anticaexaltador del césar Carlos. La etapa ya plena y madura en la representación imperial se dio tras la batalla de Mühlberg y el establecimiento de una efímera Pax Carolina sobre Europa; finalmente a partir de este momento, y desde la Corte, se articularía un coherente programa laudatorio, basado en las formas magnificentes y clásicas que idearon artistas de la relevancia de Tiziano y Leoni. El éxito contra los protestantes llevó a apostar por un mensaje visual de distante y estoica autoridad regia, en la que un triunfante y hegemónico Carlos V se mostraba como paradigma de la Virtus heroica -de esa «Heroica Maestà» que definió Ludovico Dolce-.

Esta selección de obras y momentos traza, pues, un claro recorrido por toda la biografía del soberano Habsburgo, de forma que podemos vincularlas con procesos culturales y artísticos mayores -como la definición visiva de la guerra en la Edad Moderna, su uso intencionado por parte de las monarquías autoritarias del momento o la evolución de la iconografía concreta del Emperador-; igualmente consideramos necesario, para comprenderlas en toda su complejidad, atender a la situación política en la que aparecieron y a los distintos mecanismos legitimadores comunes en la época. No queda al margen de nuestro estudio el interés por las formas específicas de mecenazgo impulsadas desde la Casa de Austria, en cuyo entorno fueron eclosionando unas prácticas artísticas propias por lo que respecta a temáticas, materialidad y usos. En este sentido, el recurso a la imagen bélica detentó un papel central, como vía para justificar plásticamente un proyecto político mesiánico y de voluntad universalista.

Palabras clave: Carlos V, imagen del poder, representaciones bélicas, magnificencia regia, Habsburgo, Renacimiento

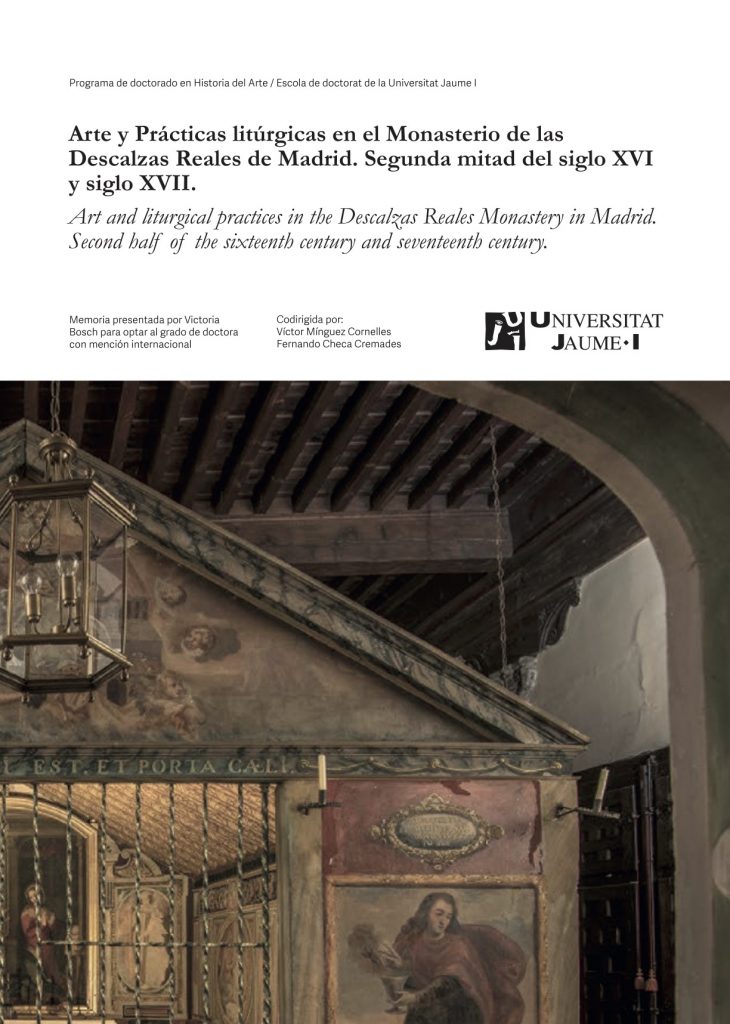

Arte y Prácticas litúrgicas en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Segunda mitad del siglo XVI y siglo XVII.

Directores: Víctor Mínguez Cornelles y Fernando Checa Cremades

Fecha de defensa: 23/03/2021

Resumen:

Arte y prácticas litúrgicas en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, segunda mitad del siglo XVI y siglo XVII, trata de abarcar la escenificación de las diferentes ceremonias llevadas a cabo por la comunidad de religiosas en relación al calendario litúrgico seguido. La significativa colección de imágenes, objetos litúrgicos y vestigios sagrados que llegó a atesorar esta fundación de coletinas sirvió para sirvió para dotar de significación tanto a los diferentes espacios habitados por las religiosas, como a la variedad de práticas litúrgicas llevadas a cabo de forma cotidiana. Desde que la fundadora de este patrinato real, Juana de Austria, depositase la mayor parte de sus bienes en el cenobio, diferentes mujeres Habsburgo, como su hermana la emperatriz María o su sobrina sor Margarita de la Cruz, contribuyeron a ampliar y modificar el legado de la princesa de Portugal. Esta colección de objetos e imágenes fue utilizada por una comunidad de clarisas llegada de la diáspora coletina, cuyo germen encontramos en el Monasterio de Santa Clara de Gandía. A su vez, estas religiosas mostrarán una fuerte adhesión a sus orígenes, así como hacia las prácticas devocionales y costumbres establecidas por las primeras moradoras de las Descalzas Reales en función de la ritualidad practicada en la Casa Madre. Ambos factores convergen en el espacio de este monasterio madrileño, por lo que las diferentes prácticas litúrgicas llevadas a cabo en él y los procesos de adoración y acomodo de imagen y reliquia, adquieren diferentes matices o significaciones que tratamos de analizar en el transcurso de nuestro estudio.

El archivo del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, conserva en la actualidad un interesante fondo documental nutrido por diferentes tipologías de fuentes que nos permiten acercarnos, mediante distintos puntos de vista, al desarrollo de su historia a través de distintas realidades. El análisis comparado de una selección de fuentes como las constituciones o normas de fundación, junto con los manuscritos elaborados por las propias religiosas respecto a su día a día y otros documentos de distinto origen como los inventarios, permite complementar y delimitar nuestra mirada hacia el interior de la clausura. Aunque sus orígenes y finalidad sean diferentes, estas tres tipologías documentales se muestran partícipes de un mismo proyecto que atañe directamente el objeto de nuestro estudio: la creación de un marco ceremonial para la vida en clausura, su desarrollo y materialización a través de la colección visual y prácticas litúrgicas llevadas a cabo en el interior del monasterio. En ellos converge, por tanto, la escenificación ceremonial que dotaba de sentido y significación todas las imágenes, reliquias, objetos, lecturas y espacios utilizados por la comunidad de religiosas en su día a día.

Palabras clave: prácticas litúrgicas, arte, imagen y reliquia, inventarios, libros de ceremonias, procesiones, reforma coletina, dinastía Habsburgo.

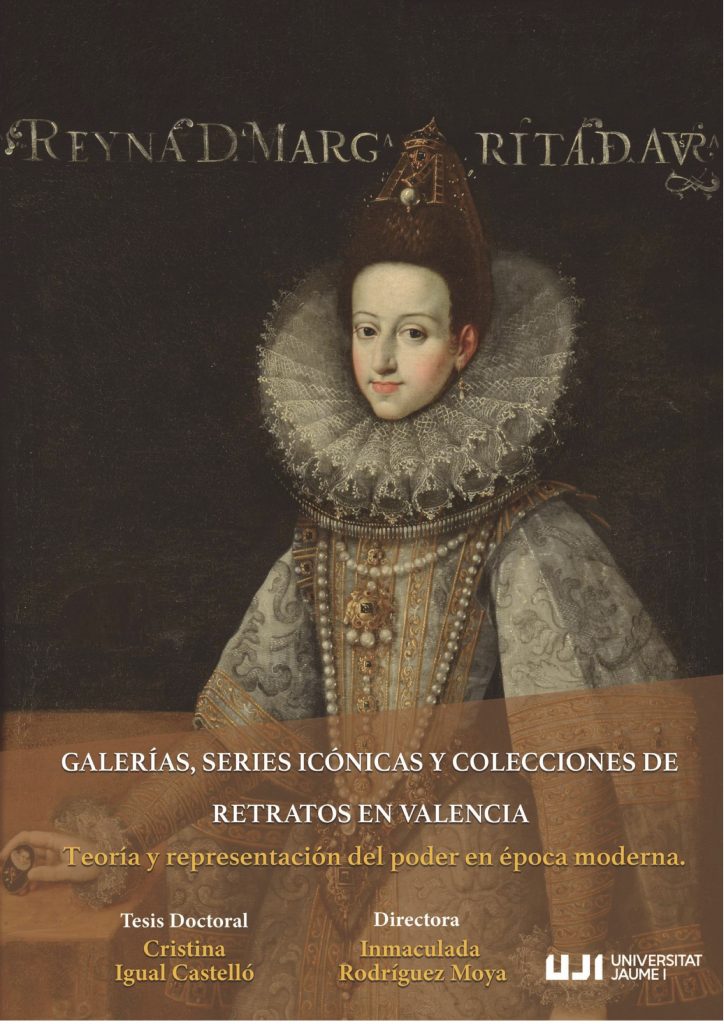

Galerías, series icónicas y colecciones de retratos en Valencia. Teoría y representación del poder en época moderna.

Directora: Inmaculada Rodríguez Moya

Fecha de defensa: 17/07/2020

Resumen:

El retrato pictórico y la configuración de series icónicas, galerías y colecciones durante la Edad Moderna es la línea de investigación trabajada en esta tesis doctoral. En concreto, se han seleccionado y analizado nueve conjuntos conservados en Valencia que se pueden clasificar en representaciones regias; como las efigies de la realeza localizadas en el Real Colegio Seminario del Corpus Christi, los monarcas aragoneses hallados en el monasterio de san Miguel de los Reyes y el salón de reyes del palacio de la Generalitat. En imágenes eclesiásticas, estudiadas a través de la serie de prelados de la catedral y las representaciones de frailes y venerables coleccionadas por Juan de Ribera. En retratos de hombres ilustres, categoría observable en la galería de insignes valencianos procedente del monasterio de la Murta, en los efigiados para el paraninfo de la Universitat de València y en el conjunto de retratos de presidentes y directores de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Y por último, también se ha considerado oportuno trabajar una galería puntual dedicada a la representación de tipos orientales.

Al tratarse de proyectos artísticos que se desarrollaron con el paso del tiempo en la mayoría de los casos, el marco cronológico de la investigación es amplio. Así pues, el punto de partida se ha establecido a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando nacieron estos grupos de retratos. Por ello, se ha reflexionado acerca de las circunstancias que se dieron para la elaboración de la serie, galería o colección y se han analizado las correspondientes imágenes hasta principios del siglo XIX. La desamortización de 1835 es el otro límite temporal fijado, puesto que fue un momento clave para el devenir de muchos de los conjuntos estudiados.

De todos ellos, se aprecia que el retrato fue empleado por los órganos de poder desde diferentes ámbitos para crear su propia imagen. Según este enfoque, la metodología empleada combina la Historia de la Cultura con el método iconográfico – iconológico. Para conseguir una visión más completa de lo que supuso el retrato y de la función desempeñada en series, galerías y colecciones se le ha otorgado una especial importancia a relacionarlo con otras fuentes escritas contemporáneas. Asimismo, se ha tratado de vincular las imágenes con otras representaciones similares. En suma, se ha podido observar la importancia que tuvieron estos conjuntos en la época y apreciar que formaron parte de un fenómeno mayor, por el cual el retrato seguía manteniendo viva la memoria y la fama de sus efigiados.

Palabras clave: retrato, serie icónica, galería, colección, Valencia, barroco.

Arte, ceremonial y esplendor festivo en la corte de los duques de Borgoña (1419-1477). Los valets de chambre y sus tareas artísticas.

Directores: Inmaculada Rodríguez Moya y Víctor Mínguez Cornelles

Fecha de defensa: 15/03/2018

Resumen:

La presente tesis doctoral analiza el entorno cortesano y el ceremonial festivo del Estado Borgoñón durante los gobiernos de Felipe el Bueno y Carlos el Temerario, prestando especial atención en los sirvientes en el car- go valet de chambre. Se propone la hipótesis que, en la corte de los Duques de Borgoña, el grupo social valets de chambre realizó tareas artísticas, entre las cuales se destaca su importante papel en la preparación de las estas cortesanas y su impacto en la creación de la iconografía del poder.

En esta investigación se han aplicado cuatro métodos de investigación de las disciplinas de Historia e Historia del Arte, entre los cuales cabe resal- tar el análisis hermenéutico de las fuentes documentales, con una catalo- gación de las cuentas de la contaduría y cédulas ducales que han permitido el estudio prosopográ co de los valets de chambre en la corte borgoñona. Además, como fuentes de relevancia para la comprensión de las jerarquías cortesanas, se han analizado las ordenanzas cortesanas. Tras este proceso, se ha realizado una crítica de la producción literaria procedente de la cor- te borgoñona, considerando la obra de tres cronistas o ciales de la corte como son George Chastellain, Olivier de la Marche y Jean Molinet. Final- mente, estos pasos han permitido analizar la iconografía cortesana, tanto los motivos presentes en la vida cotidiana de la corte como los signi cados de la producción artística alrededor de los festejos. Así demostrando que los valets de chambre, además de realizar gestiones y tareas administrativas en la corte, participaron de manera activa en el proceso de desarrollo del mecenazgo ducal y en la creación de la imagen del poder ducal. Cada uno de estos métodos tiene su particularidad, por ello, el resultado obtenido de un único método no permitiría cumplir de manera satisfactoria con los objetivos de este estudio. En cambio, el conjunto de los métodos aplicados destaca por su ventaja y recíproca complementariedad, debido a la inter- disciplinaridad requerida por las investigaciones del entorno cortesano.

Narrativas no lineales. Entre la reconstrucción del MRI fracturado y la evidencia de su artificialidad.

Directores: Javier Marzal Felici y José Antonio Palao Errando

Fecha de defensa: 1/03/2018

Resumen:

La presente tesis doctoral aborda la tendencia cinematográfica contemporánea a la complejidad narrativa materializada en lo que la academia ha denominado, entre otros apelativos, como mind-game films y puzzle films. Estos relatos fílmicos que, desde la década de 1990, se estrenan tanto en circuitos comerciales como en otros más minoritarios

suponiendo un fenómeno transversal a diferentes géneros y cinematografías nacionales, parecen desafiar las convenciones del cine hegemónico desde su interior. En ellos convergen una no linealidad temporal que supera la normatividad de los flashbacks convencionales, contradicciones argumentales, personajes con una percepción equivocada de la realidad diegética, de su propio pasado e incluso de su propia identidad, o diferentes puntos de vista que no encajan entre ellos.

Nuestra propuesta respecto a este heterogéneo objeto de estudio es que la dislocación narrativa del argumento por la trama genera una apariencia rupturista que desafía convenciones básicas del Modo de Representación Institucional pero termina reclamándolas como necesarias para la consecución del sentido del relato. Como aportación propia al estudio de las narrativas fracturadas postclásicas proponemos enfocar su estudio desde la imbricación del marco teórico con el análisis textual de los filmes, el cual integra el concepto narratológico del autor implícito o meganarrador como clave para la comprensión narrativa de su regulación del saber y modo de significar. Asimismo, nos proponemos deducir los rasgos característicos de las narrativas no lineales postclásicas, que descansan sobre los dos grandes pilares de la no linealidad y la inestabilidad de los puntos de vista, así como determinar los motivos argumentales más insistentes y cómo les condiciona la desestructuración narrativa.

Para todo ello consideramos necesario observar las implicaciones discursivas de la no linealidad en relatos visuales, sirviéndonos de conceptos que se prestan a la relación entre la dislocación formal, el montaje fragmentario y lo incómodo de la emergencia de un malestar del que la alteración formal y/o narrativa es síntoma. Con esta misma mirada genealógica rastrearemos precedentes que desde el clasicismo cinematográfico anticipan lo confuso de la enunciación de los mind-game films. En este sentido, también examinaremos posibles diálogos de los mismos con la modernidad cinematográfica y el cine postclásico, en el cual los ubicamos. Bajo la particular vertiente de lo postclásico que suponen las narrativas no lineales identificamos diversas posiciones y usos de la fragmentación ⎯que nos llevan a proponer las agrupaciones contenidas en cada capítulo⎯. De entre ellas destacamos la mayoritaria resolución de los relatos, cuyas fracturas e iniciales contradicciones suelen quedar aclaradas cuando este termina y que, sin embargo, convive con una también general emergencia de lo trágico a la que contribuye tanto la no linealidad como los tormentosos puntos de vista subjetivos de los protagonistas.

Ambas características, junto con la autorreferencialidad, son dos de los principios basilares de los puzzle y mind-game films y nos detendremos en analizar cómo generan la inestabilidad narrativa desde las trampas del meganarrador y de la focalización de personajes que terminan revelándose, por motivos diferentes, engañosos. Los argumentos a lo largo de los que se despliegan tales recursos lenguaje cinematográfico redoblan la inestabilidad generada por la fracturación narrativa, pues versan sobre diversas crisis ⎯desconfianza hacia el progreso tecnológico, desconexión con la realidad, desestructuración de los lazos afectivos y familiares⎯ que apuntan hacia malestares culturales propios de la época que le da a luz.

Palabras claves narrativas no lineales, mind-game films, puzzle films, cine contemporáneo.

Arquitectura en Valencia 1833-1868. De la crisis del Academicismo a los historicismos.

Director: Pablo González Tornel

Fecha de defensa: 29/09/2017

Resumen: El presente proyecto de tesis se centra en el análisis de la arquitectura valenciana del siglo XIX, en concreto del período isabelino (1833-1868), cuando tiene lugar la crisis del Neoclasicismo y la aparición de los primeros historicismos. La arquitectura valenciana de este período ha sido contemplada como una pervivencia del Academicismo y una mala copia de la arquitectura de Madrid. Sin embargo, esta es una visión que simplifica la actividad arquitectónica de un momento que se caracteriza precisamente por su complejidad ideológica y cultural. Por ello, los objetivos establecidos en este proyecto de investigación son: en primer lugar, analizar si el proceso político de implantación del Estado Liberal tuvo efectos relevantes en la arquitectura valenciana. El segundo objetivo es examinar y evaluar las primeras manifestaciones de revivals, cuáles fueron los estilos históricos que tuvieron un impacto significativo, así como la posición de la Academia de San Carlos, etc.

Palabras claves: Arquitectura; Valencia; Academicismo; Historicismo; Isabel II; Revival